僕がアートを鑑賞する意味と、ELEGANT CELL に見た希望

僕にとってのアートを鑑賞する意味について、ある程度明確に言語化をできたのは、昨年10月のシカゴにて、である。 Society for Neuroscience(北米神経科学会)に参加するために訪れたシカゴで、学会の合間にフィールド自然史博物館(Field Museum of Natural History)とシカゴ現代美術館(Museum of Contemporary Art, Chicago)に足を運んだ。

もともと僕は、とりわけアートに詳しいわけではなく(一般的に もともと とはどこからを言うのか知らないが)、大学院の副専攻でサイエンスコミュニケーションに携わり始めた時に、社会における科学の表現のされ方をテーマにしたところから、博物館や美術館に足を運ぶようになったのだ。その意味では、自然史博物館は、科学の説明のための意味合いが強く、どちらかといえば「ワケがわかる」タイプのミュージアムで、僕の出自からすると、鑑賞の王道、もしくは専門に近いのはこちらである。

それにしても、日本のスタンダートくらべると、展示のされ方が洗練されていて、見入ってしまう。こういった点でのアートワーク、アートディレクションの重要性を感じ、少しずつ、アーティストやアートディレクションを行うデザイナーとの関わりも増え、今に至るのである。

一方で、やはり、コンテンポラリーアートは、「ワケがわからない」タイプの鑑賞の仕方を要求される。特に、生物学者的な立場の僕にとっては。

そんなワケのわからないものを見に、一緒に学会に参加していた学生のデバライくんが、のこのこシカゴでは僕についてきたのである。どうやら、彼は僕がアートに詳しいと勘違いしたらしく、僕と行けばワケがわかると思ったようだ。 全体的な印象としては、とても良いミュージアムで、思わず見入ってしまう作品が多いと感じた。もちろん、たいして良いと思わない作品もあるし、それは僕の側の受け取りの問題かもしれないのだが。

特に見入ってしまったのは、オラファー・エリアソン(Olafur Eliasson)の万華鏡のような作品である。光の具合が絶妙でカメラでとってもその良さが表現できないのが残念なのだが。思わずそこに居合わせたアメリカ人と思われる女性とその良さについて話し込んでしまったほどである。学芸員のおばあさんには「アジア人は棒のついたカメラで写真を撮ってるけど、君はしないのね。アレ、作品にぶつかりそうで怖いのよ。」とか話しかけられるなど。

作品を見たり、お茶をしながらデバライくんと話す。

彼は、こういうモノを鑑賞する意味を僕に問う。

僕と一緒に鑑賞すれば何か理解できると思ったらしい。確かに、一人で鑑賞する、同僚と鑑賞する、知人と鑑賞する、アーティストと鑑賞する。それぞれに得るものがる。鑑賞の仕方が違う、というところを鑑賞するのも面白い。しかし、その鑑賞の何が良いか、と問われると、よく分からない。自分が良いと思ったオラファーの作品でさえ、なぜ良いと言えるのか、ロジカルには言語化できない。良くないと思った作品についても同様に、なぜよくないのか、うまく言語化できないのである。

まぁ、アートとはそういうもの、と考えることもできるのだけれどで、僕は、こういうのを鑑賞していると、そもそも良いってどういうことだろう、と考えるし、翻って、良い研究とはなんだろう?とも考えてしまうわけ。ステートメントに描かれているコンセプト、それを具現化した作品。科学論文のイントロと結果・考察に似ているとも言える。その意味では、そもそもどういった題材を取り上げるか?と言った問題や、それをどのように具現化する(実験的に証明する)といったこと、そこからさらに何を考えるかというところ、アートと科学では方法論が違うけれども、同じ題材を取り上げていることもある。そういうったことをモヤモヤ考えながら、良い研究とはなにか、研究という文脈を超えて、良いものは何か?と自分に問いかける機会を得ることに、僕にとっての意味があるんじゃないかな。

デバライくんは時折、自分のデータを持ってきては僕に質問を投げかけ、僕があれこれ質問したり、「君のデータの解釈はちょっと間違ってる」と言ったり、「次はこういう実験をした方が良いのではないか?」とか、小一時間話して、「いやー、もやもやしてたものが言語化できました」みたいにな感じで、一人で納得して帰っていく。大した学生である。とはいえ、僕が真剣にディスカッションすると、それだけで怖いと言って近づかない学生も多いので、ありがたいことだ。

しかし、そんな僕でも、明らかに「良い」「悪い」という判断をしてしまうアートも存在する。それが、いわゆる、Art & Science である。たとえば、バイオアート。もしくはメディアアートである。

正直、昨今のそれらをめぐるソーシャル界隈やイノベーション界隈の言説には、頭を悩ませている。そのせいで、自身の活動であるSYNAPSEの方も、一人で空中分解していて「今日は、2016年2月22日です」という感じで止まっている。

それらの作品の多くに感じてしまうのは、生物学者的な立場から鑑賞した場合、簡単に言うと「生物学、わかってないな」とか「生物学、関係ないじゃん」とか「技術的に間違っているのでは」とか、「ステートメントに新規性を感じない。こんなこと、声高にアートとして言わなくて、もっと切迫した問題として、ずっと議論されてきてるのに(周回遅れ感)」などである。

アート作品というのは、たとえ科学が題材にされていても科学それ自体ではないので、科学原理主義的に、あれもこれもダメだ、間違っている、と無下に言ってしまうのは、今後の芽をつむことになるかもしれないし、そもそもそのように評価されるべきものではないかもしれない。

しかし、気になるのは、SNSなどでそれら作品に関するコメントを見ると、多くの鑑賞者たちは、明らかに科学的・技術的に事実と異なる印象を持ち帰っているのではないか?という点である。時に、作家本人の意図とも違うものすら持ち帰っている可能性もある。

さらに気になるのは、昨今のソーシャルメディアやイノベーション界隈の人々(最近の言葉ではインフルエンサーと言うのか)が、その言説内容や経歴を見る限り、明らかに科学分野の専門性を持ち合わせていないのに、専門家ヅラをして、鑑賞者や読者に対し、科学のことを語っていることである。

「あなた、フルコミットしてないのにジャストアイデアだけで語ってますよね?」

という内容を、その作品・活動を裏付ける専門知として、鑑賞者や読者が受け取っていると思えるのである。

私自身が、いま、若干そうなりつつあるのだが、そういうものばかりが流行っては、コラボレートしたいと思う科学者が減ってしまい、作家にとっても、社会にとっても良くないのではないか。

異分野のコラボレーションというのは、掛け合わせることで起きるシナジー、相乗効果があるからこそ、その価値がある。相乗効果を得るためには、それぞれの分野から持ち寄ったものが、その個別分野内でのレベルや価値として、その平均もしくは基準となる水準を「1」としたならば、両者が互いに1のレベルを超えていなければ、かえってその価値を減じることになる。つまり、両者のレベルが、個別分野の価値としても高くなければいけない。例えば、レベルが [0.8 ×0.8] の異分野コラボなら、結果は0.64の価値となり、単なる寄せ集め([0.8 + 0.8] = 1.6)の方がまだましである。そんなイメージだ。

少なくとも僕は、生物学者的な立場としても納得できなければ、協力したくはないし、できないと思う。それは、共同研究でもそうだ。あまり自分が納得してなかったりコントリビューションを感じなければ、共著ではなく謝辞のみで記載してもらうと思う。それが、プロとしての責任であり、専門性というものへのリスペクトではないか?

異分野のコラボレーションというのは、多かれ少なかれ、個別専門領域のみからは評価ができない境界領域として存在する。そのために、評価を出来る人間が少ない。そういったものは、一見新しく、素晴らしいものに見えるが、技術論的な妥当性や新規性、価値といったものが、トータルとして厳しく評価されえないことがある。どちらかの分野で酷評されたら、もう一方の分野に逃げ帰るということも可能だし、新たな分野としてムラ(コミュニティ)を作ることすら可能だ。そういった風に、抜け道を縫うかのように存在することも可能である(ニッチとは別)。

専門語用語がちりばめられてはいるけど、さっぱり意味のわからない、煙に巻かれるような作品のステートメントを、僕はよく目にするように思う。単なるブランディングとして科学を使っているように思ってしまう。健康食品に、ちょっとオーガニックな感じとちょっと科学的な説明が入っていると、良い感じに売れるのと同じである。

まだまだ、僕自身、明確に構造化できていないのだが、一つ、こういったものの良し悪しを判断する基準があると思っている。それは、バイオロジーやバイオの技術が、最終的なアウトプットである作品 “自体” に寄与しているかどうかである。ステートメントでコンセプトとして描かれている科学的な概念や技術がなくても、じつは作品の出来には関係していないというものがあるので、よく目を凝らして見て欲しい。実際の作品に寄与していないなら、それは、食品の成分表示の偽装と変わらないのではないか。

そんなわけで、Socially精神的引きこもりになりつつ僕ではあるが、絶望しながらも実は未だいろいろと足は運んではいる(とある原稿の締め切り前だったからSNSには上げていないが、ラファエル・ローゼンダールも見に行ったし、メディア芸術祭も、実は行った)。 そんななか、久しぶりに納得できた展示・トークイベントに行くことができた。その納得とは、作品のみならず、それをとりまくステートメントや説明も含めてのことだった。

東京大学・山中俊治研究室主催の

Research Portrait 02 ELEGANT CELL 「細胞とマテリアルの小さな実験室」

およびそのトークイベント「細胞のかたち」(2016年2月21日)

である。

今回のトークは、司会が山中先生、スピーカーが制作に参加している東大竹内昌治研究室の森本雄矢助教、アーティストの鈴木康広さん。

まずは、山中先生から展示のコンセプトの概説がされた。まずそこで好感が持てたのが(メモを取ってないので菅野によって咀嚼された要約である)、まだ海のものとも山ものともわからない、現在できる途中経過のような作品もあるということである。あたかも未来を予測しているかのような傲慢さがない。逆に言うと、簡単な答えが用意されているわけではないので、鑑賞者側の想像力が試されている、とも言えるが。

続いて、森本助教によるプレゼンテーション。研究室でどのようなことを目指して実験が行われており、どのように今回の作品に協力したか、丁寧に説明される。竹内研究室はもともと、細胞をある種のデバイスとして用いたものづくりで非常に有名だ。

鈴木さんは、これまでの作品の説明と今回の作品の説明を、独特の世界観で語る。実は僕は、以前に脳のイラストをその場で書いてくれた名刺ももらったし、著書にもサインをしてもらっている(ただの自慢)。

森本助教のプレゼンは、生物学者的な立場からも僕は楽しめたが、言ってみれば、ガチガチのサイエンティスト寄りの語りである。一方、鈴木さんは独自の感性で、科学の習わしから比べると非常に自由で、いわば対局の語りだ。それを、山中先生の広いバックグラウンドから、無理やりくっつけるようなことをせずに、包み込んでいるようなトークであった。

世界が美しいものにあふれていると思うか、世界は醜いものばかりだと思うか。少なくとも自然科学者の目で見る限り、前者でいられる。 だから、美術と自然科学は相性が良いのだらうね。

— 山中俊治 Shunji Yamanaka (@Yam_eye) 2016, 2月 21

今回、トークで好感、もしくは希望を持てたのは、鈴木さんの今回の作品についてである。

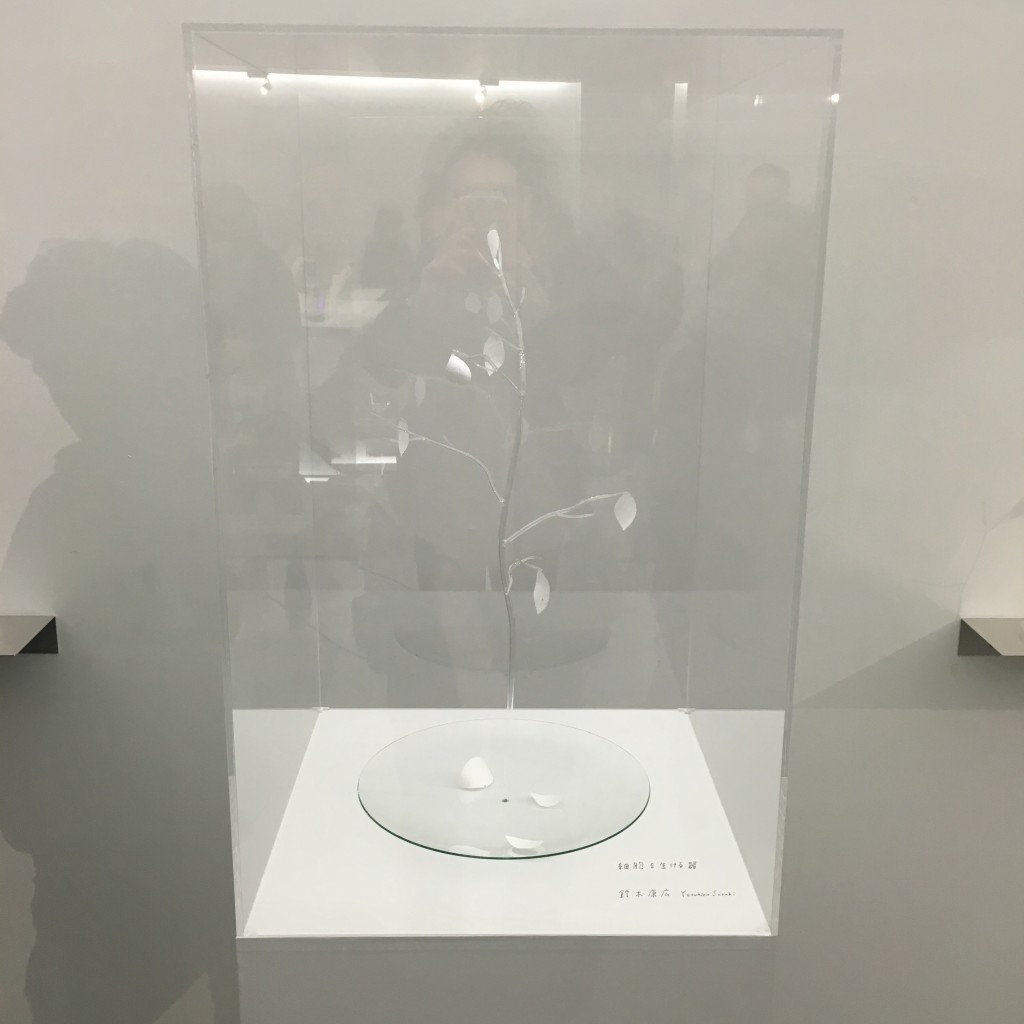

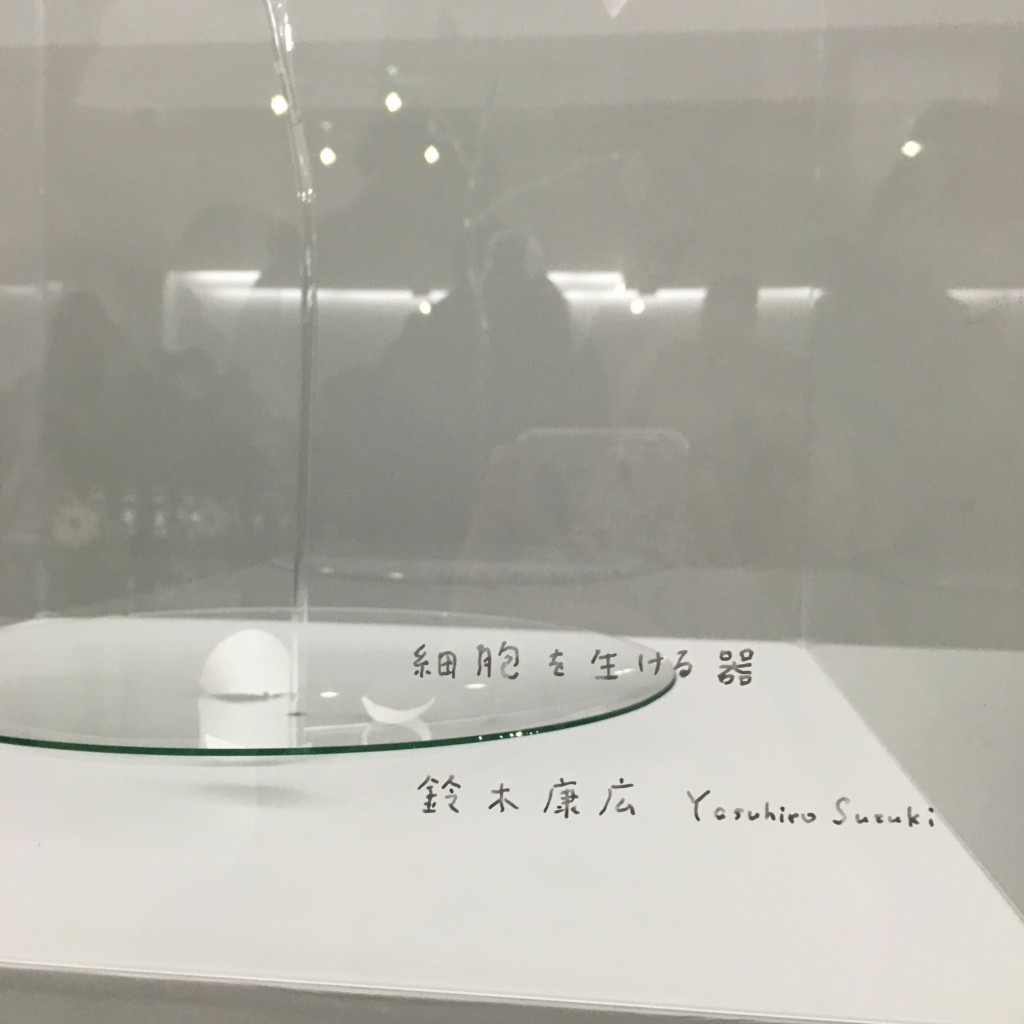

この作品の狙いは、細胞が含まれるある程度粘性のある液(コラーゲンを含む)で、枝に葉を接着し、展示期間中に細胞が死ぬと葉が落ちる、というものだ。 しかし、実際には、あまり葉が落ちない。森本助教の説明によると、細胞同士を接着させているコラーゲン自体の接着作用が強かったために、細胞が死んでもなお葉と枝が接着しているのではないか、というものだった。トークのあと作品をみると、確かに接着部は茶色く固化しているようで、細胞はすでに死んでいると思われた。

このことに関して鈴木さんは、語った。

普通だったら、こういうのって失敗だよねって言われると思うのだが、それはそれとして、作品のコンセプトを次に進めていけるのではないか。そうすれば良いのではないか。 そのような感じだった。

先述したような、僕が同意できないような作品では逆に、科学的事実を、自身のコンセプトに沿うように捻じ曲げているように感じることがある。 鈴木康広作品は、非常にユーモアに溢れていて自由なのだが、しかし、その作品の強さを支える基盤として、圧倒的な観察力があるのではないかと感じている。 例えば、トークでも披露された蛇口から飛び出す水の写真(蛇口の起源)。蛇口って、全然蛇に見えないが、飛び出す水は蛇に見えることがあるとういのだ。それを、カメラやビデオで撮影し、コマ送りすると、確かに蛇に見える瞬間がある。

鈴木さんは、パラパラ漫画もよくお描きになる。 おそらく、普段から圧倒的時空間的解像度で世界を見ているから、そのような瞬間を捉えられるのではないか。そこから得た発想や世界観は、彼独自の自由なものだが、その根幹には「そこに存在する世界」という出発点がある。しかも、それを捉える視点、角度は、誰もが子供の頃に持ち合わせていたような、驚きや楽しさへの眼差しを思い出させる(科学者だって、その道を志した出発点はそこではないか?)。

そこが、鈴木作品が多くの人の心を魅了する、一つの理由であり、存在としての安定感・安堵感をもたらすのではないだろうか。

とにもかくにも、鈴木さんの視点と言説は、世界に存在するものに対して、非常にフェアだ。作品をつくるために、世界から搾取しているように感じない(ちなみに、蛇口の水を撮影している際には、周りにいる子供達に「水の無駄使いだ!」と叱られ、作品の趣旨と「水はいずれ地球を循環する」ということを説明したそうだ)。

このような、フェアネスは、展示会場における山中研メンバの姿勢からも伝わってきた。

展示会場では、今回のために作られた特製の白衣(かっこいいし、機能面でも優れていた!脱着の簡便性など)を着たスタッフが、来場者の質問に答えていて、僕も結構いろいろ聞いてしまったのだが(しつこくて申し訳ない…)、かなり生物学の勉強をしていることが感じ取れた。

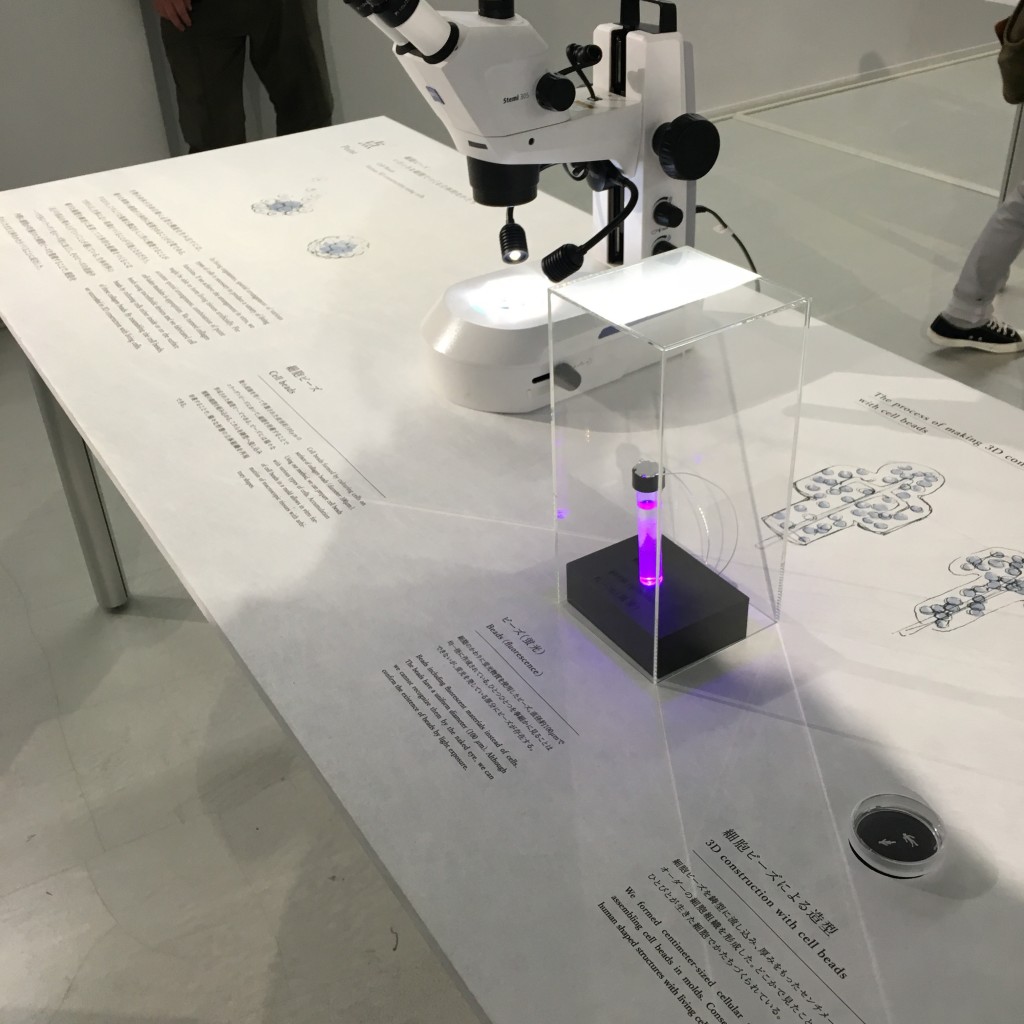

こちらの写真は、細胞で作られた造形物。溶液に見えるものはアガロースゲルなので、おそらく細胞はすでに死んでいるか。透明度から見て、結構薄めの濃度のゲルであろう(濃度聞けばよかった)。

右に見える白いキャップの中の造形物は培養液中にあり、細胞は生きている。展示期間中にも微妙にその形状を変化させているだろう。スタッフに、この環境で細胞を維持し続けられるか?と聞いてみると、展示終了後は、毎晩、今回オリジナルで作られたインキュベータ(湿度、温度、CO2濃度が一定に保たれる)の中にしまっているとのこと。頭が下がる。展示前には、作品の密閉空間内部が入念に滅菌されたことだろう。頭が下がる。

これがオリジナルのインキュベータ。かっこいい。ラボ持ったら欲しいので製品化してください。

細胞培養用のクリーンベンチ。中にフックをかけるバーもあり、おそらく、長時間作業で疲れないためだろうか、腕を置く位置にクッションのようなものがある。使い勝手も良さそうだし、かっこいい。 ラボ持ったら欲しいので製品化してください。

その他、実際に生物学の現場で使われている実験器具、シャーレに記されたメモの書き方なども含め、最近はめっきりやらなくなったが、院生の頃はよく培養をしていたので、郷愁を伴うリアルを感じた(会場が駒場ということもあり)。思わず「それな」とかも言いそうである。

展示として洗練させるための配置や配線も工夫しつつ、リアルな現場、「小さな実験室」が、そこに存在したのだ。

幸運なことに、スタッフの方と突っ込んだ話も出来た。 今回の展示に際し、何を伝え、どう伝わって欲しくないか、そこをかなり話し合ったという。そのために、展示の文言や来場者への説明として、どの言葉を使い、どの言葉を使わないか、その点を、竹内研側の意向も合わせ、入念に打ち合わせたらしい。そのことは、トーク冒頭の山中先生のプレゼンからも感じられた。

実際の制作の際には、山中研のメンバが、竹内研の研究の邪魔にならないことも考慮しつつルールを定め、実際に山中研のメンバが実験作業を覚え、手を動かしたという。

研究室のメンバーが細胞培養から始める。同時に実験機器や白衣も試作する。対象も環境もデザインし、実際に作る。それが私たちのやり方です。#ELEGANTCELL — 山中俊治 Shunji Yamanaka (@Yam_eye) 2016, 2月 20

このような丁寧な関係性の構築、パートナーシップがあるから、互いへのリスペクトが生まれるとも言えるし、異分野のリスペクト、理解しようとする姿勢があるからこそ、パートナーシップを結べる、とも言える。

昨今のイノベーション言説に辟易するのは、次のイノベーションは何か?みたいなことが語られすぎだからではないかと思っている。もしくは、地に足が付いていない、と感じるからか。次のイノベーションに対する興味を抱く人ではなく、何かを「やりたい」「つくりたい」と、具体的に思っている人がこの社会に増えることこそ、真にイノベーションにつながるのではないだろうか。

今回展示されている作品に用いられてる技術は、将来的には人工臓器などの作成につながるだろうし、僕の妄想的予想としては、義足や義手も含め、今後デバイスを生体と繋ぐ際の接続部に、細胞接着因子やデバイスとの接続をスムーズにするような遺伝子が導入された細胞が使われうるのではないか、と感じている(アニメ『シドニアの騎士』的なイメージか)。しかし、応用の実現に関して森本助教は、その可能性についてトーク中の会場からの質問に「30年後には、いや、40年後…」と、極めて現実的な回答をしている。

本当に何かをつくろうとしている人たちにとっては、このような、現実的で過不足のない伝達、コミュニケーションの方が、センセーショナルな表現よりも必要だと感じる。技術の実際を知ることの方が、スペキュラティブ過ぎる言説や表現よりも、よっぽど、未来志向な計画が立てられるからだ。互いの思考や技術を必要としているもの同士は、世にある情報にノイズが少なければ、必然的に出会うことになるだろう(必然、なのだから、何があっても出会うだろうが、裾野が広がるために必要なことをさしての表現)。

僕の研究テーマは、マウスが雌雄間で交わす超音波コミュニケーションで、これは求愛とされる。このような求愛のディスプレイと呼ばれるものは、個体の有能さ(適応度:進化の過程での遺伝子の残りやすさ)を反映しているため、有能な雄を雌が選ぶindexになっている、ということになっている。選び選ばれるという過程(性淘汰)の産物なのだ。

しかし、その都度の個体レベルで考えれば、進化云々ということよりも、そのディスプレイを「良い」と思うか「悪い」と思うかによって選んでいるはずで、「良さとは何か?」ということは、僕の研究に直結するのである(おそらく、ロジカルに考える良さではなく、直感的良さなのだが)。

せめて、良さがどのように脳で表象されているか、それくらいは突き止めたいものだ。

その一方で、このような研究の内容を、研究とは別のカタチで表現してみたい、とも、時折思う。その時折が、ひさびさに訪れた鑑賞であった。